Присоединяйтесь

к нам в соцсетях

Владимир Крюков: «Если человек начал писать стихи, наступает время, когда он должен ими с кем-то поделиться»

В рамках нашего «Видеолектория» мы встретились с поэтом и писателем Владимиром Михайловичем Крюковым и попросили его рассказать о себе и своем творчестве. Полную видеоверсию встречи вы можете посмотреть ниже, а в краткой текстовой версии мы собрали только основные моменты. Итак, слово нашему гостю.

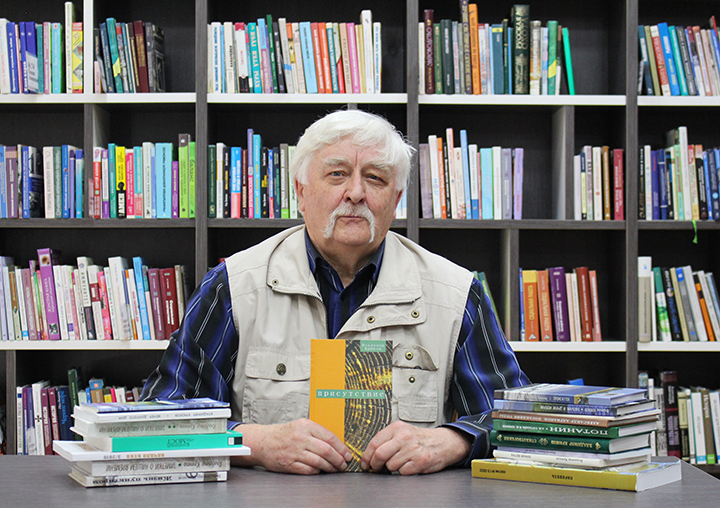

Владимир Крюков в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

– Я родился в северном селе Пудино. Население его был полный интернационал: украинцы, евреи, латыши, молдаване, немцы… Все они были определены туда не по своей воле, это ссыльные разного времени. Моя мать из ссыльных крестьян, она оказалась в этих местах, когда ей было 10 лет, а переселили их из Новосибирской области нынешней. У Высоцкого было хорошее, точное определение этой ситуации: «их сослали из Сибири в Сибирь». Мой отец из семьи кержаков, то есть старообрядцев сибирских. Они жили на хлеборобном Алтае, и все там было хорошо, но его дядя как-то прочувствовал недобрые времена, съездил в эту глушь, посмотрел, что жить там можно – охота, рыбалка. Собрался, подбил семью моего отца, и они поехали туда сами. Эта ситуация сыграла на руку дальнейшей жизни отцовской. Он был свободный человек, прибыл туда сам. В результате он стал бригадиром колхозным, и когда началась война, получил пресловутую бронь, защищавшую его от призыва. Но отец отклонил эту бронь и отправился добровольцем на войну, чтобы участвовать в скорейшем разгроме гитлеровской Германии. Он прослужил до 1945 года. Когда он вернулся, они встретились и подружились с моей мамой, и через 4 года после войны родился я.

Мама у меня была не чужда литературе: она читала Некрасова, Пушкина. Из самого детства глубокого у меня воспоминание сохранилось: заведовал у нас Домом культуры очень импульсивный, живой человек Гарри Яковлевич, и вот он устроил этакое представление, сборный концерт, в котором в том числе проходили сцены из «Евгения Онегина». И маме моей довелось там сыграть Татьяну Ларину, она помнила это до конца жизни.

Потом мы оттуда уехали и перебрались в поселок Тимирязево под Томском, где я и сейчас живу. Я поступил после окончания школы в Томский университет на историко-филологический факультет, на филологическое отделение. Я стал ходить на заседания литературного объединения. Это было очень интересное явление: там собирались разные, очень богатые духовно ребята. Надо сказать, что там я застал еще Гришу Кружкова, который сейчас величается как Григорий Михайлович Кружков – один из лучших переводчиков английской поэзии, а тогда студент мехмата. Там же был на занятиях Витя Лойша, человек ну поистине универсального склада, потом он писал и прозу, и стихи, и публицистику хорошую. Там был обычай в конце встречи читать стихи по кругу, и вот я услышал там стихи вот этих мастеров – Кружкова, Лойши, Гена был Плющенко еще. И когда очередь дошла до меня, я решительно отказался – и так проводил остальные эти вечера. Потому что я не мог просто читать то беспомощное, что у меня к этому времени было в багаже. Я находился под явным влиянием Есенина, немного Блока – эти два имени мною властвовали. И понял, что это все не то, и стихи, которые я сочиняю – это полная ерунда. И тут как раз ситуация благоприятствовала этому разрыву с подражательной поэзией: на третьем курсе меня отчислили из университета. Я расскажу кратенько. Наш сокурсник – замечательный Володя Крамаренко – делал рукописный журнал, тогда не было никаких технических изысканных средств для этого, поэтому он работал кисточкой, клеем, коллажи какие-то в этом журнале появлялись. Главное, что он был бесцензурный, он его никому не носил на утверждение. Журнал был просто смешной, отвязный, но Володя взял и вляпал туда расписание работы вражеских радиостанций: «Би-би-си»* (внесено Минюстом в реестр иноагентов), «Голос Америки»* (внесено Минюстом в реестр иноагентов), «Свобода»* (внесено Минюстом в реестр иноагентов). И это в сумме все вызвало реакцию тяжелую достаточно. Володя даже прошел по уголовной статье и получил два года принудительных работ, а мы с моим товарищем, которые этот журнал видели и листали, прошли свидетелями, нас отчислили. Наш декан, покойный ныне Борис Георгиевич Могильницкий, сказал мне, прощаясь: «Поработаешь, характеристики трудовые получишь – и восстановим, завершишь ты образование». Я поехал в деревню учительствовать. Я знал, что нас готовят в учителя (там можно было стать еще работником газеты и еще что-то – выбор был невелик) и подумал: «Что ж, попробую». Я выбрал школу-восьмилетку в деревне Татьяновка. Оказалось, что это родина большого актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского. И мне довелось учить двух его племянниц – одну в шестом, а другую в восьмом классе. Эта ситуация как-то отчасти содействовала нашему знакомству через несколько лет с самим актером, но это отдельная история.

После этого участвовал в строительстве птичника в Кожевниковском районе, потом поработал лаборантом в одной школе. Наконец через два года я восстановился, завершил университетское образование и поехал учителем, теперь уже как-то сознательно выбрал среднюю школу – в село Монастырка Шегарского района. Там я недолго проработал: каждый год мы проходили медицинскую комиссию, и через два года врачи мне сказали: «Слушай, у тебя зрение посыпалось, надо бы изменить как-то образ жизни и работу». Мне пришлось уйти.

В то время, когда я был отлучен от университета, продолжил сочинять какие-то стихи, и мне показалось, что они получаются более самостоятельными. И вот после выпускного экзамена я поехал в Питер, который тогда назывался Ленинград, навестить своего товарища. В Питере я рискнул позвонить Александру Семеновичу Кушнеру. Он (я думаю, справедливо) не очень располагался, видимо, к этому знакомству: звонит некто неизвестный. Спросил у меня, откуда, кто. Я сказал: «Из Западной Сибири, учитель». И я услышал – в трубке голос как-то изменился: «Учитель? Ну приезжайте». Я приехал к нему, и так мы познакомились, я оставил ему какую-то подборку стихотворений. Помню, что говорить почти не мог с ним: волнение меня захватило настолько, что потерял дар речи. В общем, я вышел расстроенным. «Ну, – думаю, – ответит, конечно, раз он обещал. Ответит в трех словах что-нибудь про то, что слабо». Но ответил он большущим письмом, написанным от руки, я его храню и возвращаюсь к нему иногда, прочитываю. Он никогда не давал каких-то советов учительского свойства, отмечал то, что неважно, то, что слишком подражательно, и в то же время вытаскивал какие-то удачные строки. С той поры при всякой встрече, когда я приезжал в Питер, он мне говорил: «Только не думайте, Володя, что я буду как-то помогать или содействовать в продвижении на какие-нибудь журнальные страницы». Я поклялся, что не думаю, и наша дружба продолжилась. Тем не менее, я попал на страницы, мне кажется, лучшего журнала, по крайней мере в поэтическом разделе, – «Звезда».

Владимир Крюков в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

Я возвращаюсь в Томск после всех этих незадач с глазами, работаю здесь, участвую в семинаре молодых, где нас учат, как писать, чтобы у тебя вышла постепенно какая-нибудь книжка. Мы общаемся, читаем друг другу стихи. Валера Сердюк, покойный ныне, замечательный поэт и человек, работая в Томском книжном издательстве, предлагает мне поучаствовать в поэтической «кассете» (несколько книжек под одной суперобложкой). Я что-то отбираю, Валера делает, и в 40 лет у меня появляется первая книжка «С открытым окном».

Потом произошло наше знакомство с Владимиром Михайловичем Костиным, замечательным филологом, знатоком поэзии, чувствующим ее. Стихи мои ему понравились, и он собрал книжку «Созерцанье облаков», она была полусамодельная, мы ее сами сверстали, «слепили» и пробивали степлером даже странички, чтобы она выглядела подобием книги. Потом появилась книжка, о которой я могу сказать, что это вполне прилично оформленная книжка замечательным томским дизайнером Дмитрием Беляевым – «В области сердца». Она интересна еще и тем, что к ней Александр Семенович Кушнер написал свое предисловие.

Затем появлялись последовательно другие книжки, стихи я продолжал писать. В 2009 году, когда мне исполнилось 60 лет, появилась книга избранного. Многие мои книги оформил дизайнер Олег Карташов, с которым мы хорошо находим общий язык.

|

| Крюков, В. М. Стихотворения. - Томск, 2009 |

Из последних поэтических книг – «Белый свет», которая была удостоена Губернаторской премии, и «Присутствие». Эта книга оформлена моим сыном Глебом. Я очень рад, что ему интересно это делать, и то, как это выполнено, тоже нашло одобрение профессиональных ребят. Так что все совершенно замечательно.

|  | |

| Крюков, В. М. Белый свет: стихотворения. - Томск, 2017 | Крюков, В. М. Присутствие: стихотворения последних лет. - Томск, 2022 | |

Прежде чем перейти к прозе, я скажу о книге «Потанин: последний энциклопедист Сибири», которую мы написали с Андреем Марковичем Сагалаевым. Я здесь, скорее, выступил подмастерьем. Андрей Маркович – мой старинный, с вузовской поры товарищ. Как-то мы прогуливались в роще, я думаю, что все это у него уже было подготовлено, и он подвел меня к памятнику на могиле Григория Николаевича Потанина и сказал: «А что если нам попробовать, Вова, написать биографию великого старца?» Ну разумеется, я растерялся. Он говорит: «Вместе осилим!» И вот мы написали такую книгу, она сначала вышла в сибирском отделении издательства «Наука», разлетелась махом, потому что о Потанине почти не было ничего написано, исключая книжки Обручева «Путешествия Потанина» и критических статей, которые содержали уколы его как областника, реакционера. Переиздание книги вышло уже после того, как Андрей ушел из жизни. Она издана в Томске, содействовала ее выпуску областная администрация.

|

| Сагалаев, А. М. Потанин, последний энциклопедист Сибири: опыт осмысления личности. - Томск, 2004 |

После этого я, как-то припав к истории именно того томского периода (конец XIX – начало XX века), оказался первооткрывателем следственного дела Александра Васильевича Адрианова, сподвижника Потанина, его младшего товарища, расстрелянного в 1920-м году чекистами в Томске. Вот уж о ком ничего не было написано! Я провел много дней в главном корпусе университета в музее этнографии, где есть фонд эпистолярный – читал там письма Адрианова, написанные к разным интересным людям, и письма, адресованные ему. В результате я написал небольшую книгу «Александр Адрианов: последние годы», которую посвятил памяти Андрея Марковича Сагалаева.

|

| Крюков, В. М. Александр Адрианов: последние годы. - Томск. 2004 |

Статьи, в которых опять же возникает имя Адрианова, а также Ильина, Шатилова, я объединил в книжицу «Как размывали память». Название это из недавней истории – о колпашевском размыве 1979 года, когда расстрелянные до войны неповинные ни в чем люди были вторично погребены рекой Обью. Я в эту историю подробно вдаваться не буду, она здесь описана. Скажу только, что я написал об этом первым в нашей отечественной прессе, потом появились другие публикации – не потому, что хочу «застолбить» какое-то первенство, а просто отмечаю факт.

|

| Крюков, В. М. Как размывали память: избранные статьи. - Томск, 2005 |

Теперь о книгах прозы. Я пробовал писать что-то прозаическое достаточно давно – лет 30 назад. Понимал, что это беспомощно плохо получается. Прозу я любил и люблю – так же, как и поэзию. Есть у меня и любимые имена: в XIX веке это Гоголь, а на рубеже XIX – XX веков два автора – Антон Павлович Чехов и Иван Алексеевич Бунин. Ну и сюда же прибавлю автора уже наших лет – Юрий Павлович Казаков. К сожалению, сейчас почти забыт и не читается. Я помню, был пленен его рассказами, совершенно переживал какое-то обалдение. Я понимал, что Бунин это умел – описать запахи, звуки тонкие, неуловимые словом, но вот у Казакова это было сделано неподражаемо. И вот эти люди у меня все время в памяти как некие критерии, что нужно стараться подтянуться к ним. Я написал несколько рассказов в 1990-е годы. Мне довелось в Барнауле на какой-то писательской сходке встретиться и познакомиться с Алексеем Николаевичем Варламовым, который нынче является ректором Литературного института имени Горького, а кроме того он еще и замечательный прозаик. Я ему показал несколько рассказов и вдруг получил одобрение. Он напечатал меня в своем журнале, когда он был редактором «Литературной учебы». Потом мои рассказы появились в журнале «Москва», и это как-то меня поддержало, я продолжил заниматься прозой. Я понимал и понимаю сейчас, что не смогу справиться с большой формой. Я завидую людям, которые это делают замечательно, естественно, красиво, но все-таки мой жанр – рассказ.

Мои рассказы вышли в нескольких теперь уже томиках: «Промежуток», «Мальчик и другие истории». Кстати, центральный рассказ «Мальчик» понравился не только мне (я им вполне удовлетворен), его напечатали два журнальчика региональных.

|  | |

| Крюков, В. М. Промежуток: повесть и рассказы. - Томск, 2019 | Крюков, В. М. Мальчик и другие истории. - Томск, 2014 | |

Несколько слов о книжке, которая называется «Жизнь пунктиром». Это дневниковые записи, которые я вел, сначала записывая что-то от руки, потом, когда у нас появились компьютеры, стал вести некую электронную записную книжку. История этой книги такая. Я шел по городу, по центральному проспекту, и вдруг слышу сзади голос: «Господин Крюков!» – с таким характерным «р». Я обернулся, вижу, что это не кто иной, как ректор мединститута Вячеслав Новицкий. Я остановился, мы пожали друг другу руки, и вдруг он говорит: «А знает ли господин Крюков, что я поклонник его творчества?» Я в том же третьем лице ответил: «Не знает». Он говорит: «Так вот, если будет что-то интересное, я готов поспособствовать этому. Найдете что-то – звоните, приходите ко мне». Я позвонил, пришел к нему, предложил вот эти вот записи дневниковые, они показались мне интересными, на что Вячеслав сказал: «Хорошо, пусть будут записи, но вторую часть этой книжки составят опять-таки стихотворения. Я хочу, чтобы там были стихи». Так и получилось, книга нашла своего читателя. Благодаря Новицкому она появилась, теперь она связана у меня с памятью об этом человеке.

|

| Крюков, В. М. Жизнь пунктиром: вне жанра; Стихотворения, 1966-2006. - Томск, 2007 |

Два слова об альманахе «Каменный мост». Когда мы образовали ячейку Союза российских писателей в Томске, решили, что надо как-то закрепить эту ситуацию, себя представить, в конце концов. Попробовали издавать такой альманах, назвали его «Каменный мост» – искали долго название, вдруг художник Цыганков предложил нам «Каменный мост». Мы сделали несколько выпусков, там были собраны произведения тех, кто составил эту ячейку Союза российских писателей, наших друзей, гостей – и стихи, и проза, и какие-то литературоведческие опыты. Короче говоря, интересный получился альманах, представительный, толстый. Но недолго он выходил, потому что потом был создан в Томске журнал под названием «Начало века», который существует и поныне. Я являюсь сейчас его соредактором, представляю Союз российских писателей, второй редактор – Геннадий Кузьмич Скарлыгин, он представляет Союз писателей России (такие у нас маленькие разбеги в названиях). И этот журнал как бы отменил существование «Каменного моста», теперь все в «Начало века» могут быть представлены. Журнал выходит с 2007 года, не прерываясь – это очень здорово, нам удается его тянуть сквозь десятилетия. Здесь находят пристанище авторы, известные уже томичам и неизвестные. Я особенно люблю открывать неизвестных – и прозаиков, и стихотворцев. К поэтам я отношусь с большим вниманием. Люди робеют часто, боятся показать творчество, вынести его на суд читателя. Но в то же время, если человек начал писать стихи, наступает время (и довольно скоро, я по себе скажу), когда ты все равно должен с кем-то поделиться. Ты не можешь свои стихи читать только себе в зеркало или аукаться в лесу. Я стараюсь говорить определенно, честно о стихах, которые нам приносят молодые, но мягко, сдержанно и с надеждой на то, что они могут быть лучше, чем те, которые человек сейчас мне показывает. Хочу открытым текстом обратиться к начинающим: приносите, присылайте по почте, по «электронке» kryukov-49@mail.ru свои стихи и надейтесь, что они будут внимательно прочитаны. Я непременно отвечу, это в моих правилах. Вдруг мы откроем какое-то новое имя и с удовольствием его почитаем на страницах этого журнала.

|  | |

| Альманах «Каменный мост» | Журнал «Начало века» | |

Годы шли и шли, и подошло время мемуаров. Я свои воспоминания печатал в журнале «Начало века», Гена Скарлыгин придумал рубрику «Заметки о нашем времени». Мне очень понравилось это название. Под этой рубрикой я печатал некоторые воспоминания и потом взял название для книги воспоминаний. Я начал ее создавать, и смотрю, имена стали возникать такие, о которых, может быть, кто-то сказал бы лучше, содержательнее, богаче. Я этим поделился с Борисом Николаевичем Пойзнером, интеллектуалом города Томска, он технарь, но гуманитарную область знает превосходно. И он мне сказал: «А едва ли кто-то еще соберется и сможет, а у вас получается и – пишите-пишите». Примерно о том же мне сказал Лойша при встрече: «У меня своих дел незавершенных хватает, давай продолжай эти заметки». Вот я и продолжил, издал в виде книжки «Заметки о нашем времени». Ситуация сложилась так, что не все воспоминания уместились сюда, я их объединил во второй том, он с тем же названием. Если Бог даст здоровья и возможности, то я, может быть, сделаю и третий томик, потому что воспоминания эти продолжают писаться.

|  | |

| Крюков, В. М. Заметки о нашем времени: книга воспоминаний. Часть 1. - Томск, 2014 | Крюков, В. М. Заметки о нашем времени: книга воспоминаний. Часть 2. - Томск, 2018 | |

Обязательно посмотрите полную видеоверсию встречи с Владимиром Крюковым:

Организация интервью: отдел электронной библиотеки ТОУНБ им. А. С. Пушкина, апрель 2025 года

Видеосъемка, фото: Софья Хрущ

Автор проекта, видеомонтаж: Игорь Брюшинин