Присоединяйтесь

к нам в соцсетях

Татьяна Назаренко: «Одно из основных правил, которым я руководствуюсь при написании любого текста: если тебе скучно, значит, другому человеку тоже не будет интересно»

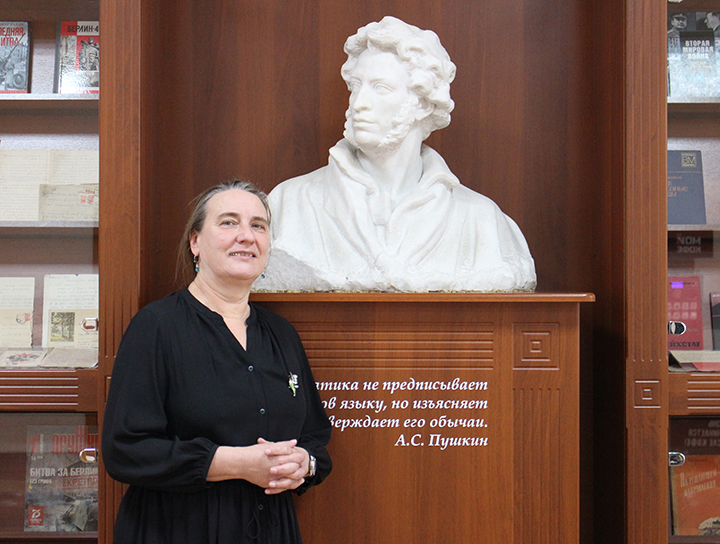

В рамках нашего «Видеолектория» мы встретились с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея, членом Союза писателей России Татьяной Юрьевной Назаренко и попросили ее рассказать о своих художественных книгах, литературных проектах и краеведческих изданиях. Полную видеоверсию встречи вы можете посмотреть ниже, а в текстовой версии мы собрали только основные моменты. Итак, слово нашей гостье.

Татьяна Назаренко в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

– Я сотрудник Томского областного краеведческого музея имени Михаила Бонифатьевича Шатилова, многие знают меня как куратора проекта «Сибиряки вольные и невольные». Но также я являюсь членом Союза писателей, пишу прозу, и вот в этом качестве меня пригласили рассказать о том, как я дошла до жизни такой.

Ну, вообще, все это начинается очень давно – в 1996 году, когда я встречаюсь с очень важным для меня человеком. Она тоже интересный прозаик, фантаст. Но встретились мы с ней на психологическом тренинге. Это Анна Богданец, которая первая прочитала мои зарисовки и сказала: «Знаешь что – а ты ведь можешь писать. Только тебя надо еще учить, учить и учить для того, чтобы из твоих фантазий появилось что-то достойное того, чтобы называться литературным рассказом». И вот в этом ключе я начинаю работать. Вообще то время для творчества было очень удобное, потому что люди, с одной стороны, пытались каким-то образом спастись от этой реальности тяжелой, а с другой стороны, можно было объединяться. Вот в Северске, в котором я и тогда жила, и сейчас проживаю, работало литературное объединение, которое периодически меняло название. Самое известное название для него – это «Друза». И во главе этого объединения стояла Ольга Александровна Кочеткова, поэт, журналист. И вот меня привели буквально к ней, а в то время у нее возникла идея создания журнала «Северский меридиан», в первом номере вышел первый мой рассказ. Журнал на самом деле сыграл огромную роль в общественной жизни города Северска. Потому что писали там люди яркие, интересные, далеко не всегда профессиональные. Но при этом писали о том, что им действительно важно. И здесь есть и интересная краеведческая литература, и художественные произведения, и актуальная на то время публицистика. К сожалению, журнал споткнулся о финансовые проблемы, перестал существовать.

|

| Северский меридиан: городской литературно-публицистический журнал. - 1998. - № 1 |

Кстати, почти одновременно с этим журналом у меня вышла еще одна публикация, буквально несколько недель разницы. Это работа с Александром Иннокентьевичем Казанцевым. Это был очень яркий человек, неоднозначный, но я считаю, что в качестве редактора он для меня сделал огромное дело. Он объяснил, как должны взаимодействовать автор и редактор, потому что он был признанный поэт, авторитетный человек, а я – начинающая писательница. И когда он выслушал мои возражения (он пытался отредактировать какие-то мои тексты, я возразила), вдруг я поняла: меня слышат! Я, оказывается, имею полное право отстаивать свою точку зрения даже перед этим авторитетным человеком. И тот факт, что он принял мою точку зрения – это, наверное, ключевое в моей писательской судьбе в принципе. Потому что потом у меня было много чего. Например, были «Липки». Это интересная такая школа для молодых писателей. Она проходит в Подмосковье. Это совершенно замечательная возможность встретиться с авторами, которые работают. У меня был мастер-класс Станислава Золотцева и Леонида Бородина. И вот последствием этого события стала моя публикация в журнале «Москва» в 2002 году. Это журнал, который редактировал в то время Леонид Бородин. Ну а впоследствии был прием в Союз писателей.

|

| Сибирские Афины: литературно-художественный альманах. - 1998. - № 2 |

Так вот начинаешь идти, потом у тебя появляются книги, которые ты издаешь. Времена тогда были такие, что издавалось это все в основном на средства самих авторов. Но, тем не менее, не суть важна, потому что ты добираешься до читателя, появляются отзывы, мотивация писать, работать и так далее. Книг у меня, надо сказать, на бумаге вышло не очень много, поскольку сейчас у нас есть альтернативные площадки – это «Автор Тудей», это «Самиздат», и я выкладываю там свои произведения в общий доступ. Мне важно слышать отклик читателей. И я вполне удовлетворена, потому что вижу: люди посещают, люди читают, людям интересно, люди хвалят, люди делают замечания. И это, в общем-то, самое главное, наверное.

О чем я пишу? Я историк по образованию. Прошлое мне всегда было интересно, оно меня просто завораживало еще с детства. Кстати, сколько я себя помню, обожала ходить по музеям и кладбищам вместе с отцом. Здесь огромная его роль. И я пишу о прошлом. Изначально мне было интересно выразить какие-то свои авторские взгляды. Ну, вы сами понимаете, когда человеку 20 с небольшим, у него идет становление личности, индивидуальности, про это мы и пишем. При том, что ты неплохо разбираешься, как выглядело мышление людей прошлого, потому что у меня научная работа шла именно по этой тематике. Но, тем не менее, мне нужно было как-то вот эту индивидуальность, самость продвигать и так далее. С возрастом это проходит, потому что становится понятно, что интереснее все-таки не твое «я», а человек в определенном времени в определенных исторических условиях. И хочется посмотреть, как та или иная личность проявляет себя в этих условиях, соблюсти те законы, по которым жил твой герой, а не по которым ты хочешь заставить его жить. И сейчас мои произведения – это в первую очередь понять другого человека, живущего в совершенно других временах и в другом контексте.

Надо сказать, что работа в музее (а в музее я с 1997 года работаю; меняла музей: была в краеведческом, потом уходила в Северский городской музей, возвращалась и так далее) – это постоянный контакт с чужими судьбами и с чужими материальными предметами, в которых тоже есть своя история. И здесь возникает очень много интересного, которое питает тебя и как научного исследователя, и как музейного сотрудника, выставочника, и как автора тоже. Ну вот, например, в далеком 2000 году, насколько я помню, была у меня замечательная выставка. Замечательная не с точки зрения того, как это смотрелось, а с точки зрения того, как мне хорошо было над ней работать. Называлась она «Дочери Сарры». В Томске проходил Конгресс еврейских общин Сибири, была конференция. И вот к этой самой конференции мы и делали выставку. Я погружалась в контекст совершенно чужой для меня культуры. Она мне нравилась, сразу скажу. И вдобавок ко всему, параллельно у меня был свой мир, своя жизнь, потому что я в то время работала над циклом повестей, связанных сквозными героями. Это люди, которые родились в 1898 году и которых судьба привела к революции, а потом в органы госбезопасности. Поскольку это мужчины и женщины, то они связаны не только работой между собой. И вот с этим героем, с Марком Исаевичем Штокляндом, я жила как со своим соседом, другом, приятелем, при всем его характере не очень простом. И вот я сижу, готовлюсь к выставке, просматриваю семейный альбом еврейской семьи из Мариинска и Томска, погружаюсь в тот контекст, в котором эти люди жили. Вот здесь я считаю, что моя повесть «Мамеле» – это, наверное, одна из самых лучших повестей, которые я вообще написала за свою, в общем-то, не очень активную писательскую жизнь. И здесь как раз вот началось то, над чем я работаю сейчас. Неважно, какие у тебя взгляды, важно услышать своего героя и заставить его действовать так, как это происходит в твоем контексте. А у нас предреволюционные годы, то есть это юность моего главного героя, это еврейская община. Я не скажу, что это совсем-совсем прототип, но некоторые моменты биографии Марка Исаевича Штоклянда взяты с вполне конкретного человека. И я прописываю эту историю еврейской семьи, которая живет вот в эти годы. И мне надо привести главного героя в революцию. В некотором роде я тот жестокий и безжалостный демиург, который распоряжается судьбой своего героя. Я пишу эту повесть и понимаю, что я не в состоянии ее отдать читателю. Ты просто живешь, это не оставляет тебя ни днем, ни ночью, и где-то вот в состоянии перехода между сном и явью вдруг у меня в голове щелкает. И я переписываю повесть из третьего лица в первое. Не у него погибла семья во время погрома, а у меня погибла семья во время погрома. И в этот момент все становится на свои места, я со спокойной совестью, так сказать, с этим материалом расстаюсь. Эта повесть у меня вышла в библиотеке «Томская поэзия и проза». «Красная серия» так называемая, в шестом томе она есть.

|  | |

| Выставка "Дочери Сарры": каталог. - Томск, 2002 | Библиотека томской поэзии и прозы. Том 6. - Томск, 2018 | |

Все же знают, что в интересные исторические времена лучше не жить. Жить лучше в скучные периоды. Но вот как-то вот так получается, что меня все время заносит, как историка, в какое-то интересное время, и возникают иногда персонажи, с которыми ты просто не знаешь, чего делать. Потому что, например, ближе к 2010 году я внезапно проваливаюсь в тему взаимоотношений с предками. Причем с предками, которыми ты не гордишься. «Сказка о принце Ульфиле, победителе оборотня» именно про это. Она у меня есть и в интернете, и вот в этом самом шестом томе.

В определенный момент у меня начинаются переходы между чисто литературным творчеством, когда я подчиняюсь своим героям, изучаю определенный исторический контекст, зарываюсь, допустим, в греческую или германскую мифологию, в варварские королевства и так далее, размышляю о каких-то только для меня актуальных вопросах, например, что такое есть историческая память. Вот здесь этой книги нет, она вообще не существует на бумаге, только в электронном варианте. Но, тем не менее, если кому интересно – «Сказания не лгут», на моих страницах найти можно.

Где-то возникает переход между моей ипостасью как писателя и моей ипостасью как работника музея, краеведа, куратора проекта «Сибиряки вольные и невольные». Ну, сразу скажу, для музейщика я, наверное, очень своеобразный человек, потому что вещь для меня всегда носит какое-то вспомогательное значение, она не самоценна для меня. Это часть чьей-то судьбы. Сама по себе вещь интересна только потому, что такая могла быть у того или иного персонажа, или она ему лично принадлежала. И биографические очерки – это то, что мне всегда нравилось. Нравилось делать в Северском музее, нравится делать сейчас.

Татьяна Назаренко в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

Далее – несколько вещей, которые созданы нашим томским отделением Союза писателей и которые пробрасывают мостик между мной как краеведом и мной как литератором. Ну, наверное, первая из них – это «Томский литературный некрополь». Идея не моя. Встает Вадим Николаевич Макшеев на одном из заседаний и говорит: «Ну вот вы говорите: грядет юбилей Союза писателей. Вы хоть знаете, где Мария Леонтьевна Халфина похоронена?» Вот эти слова, вовремя сказанные в нужном месте, сразу подхватываются председателем нашего отделения. Ну и тут я понимаю, что это моя тема. Я вообще большой любитель изучать историю, в том числе и на кладбищах. И я вызываюсь поволонтерить в этом проекте на том основании, что у меня навигатор есть, который может зафиксировать координаты могилы. В результате как-то так получается, что с Геннадием Кузьмичом Скарлыгиным мы оказываемся теми двумя, которые стали ключевыми фигурами в этом проекте. Мы объехали не только наши городские кладбища, но и некоторые сельские. Мы нашли захоронения многих писателей. Вот здесь уже во многом в союзе с нашей Пушкинской библиотекой мы создаем некие краткие исторические справки, потому что я не ставила задачи рассказать что-то особенное об этих людях. Для меня главнее в этих проектах были в первую очередь карты, чтобы человек, который уважает труд писателя и ценит его, мог прийти на кладбище и постоять у памятника этому человеку. И, кстати, вы знаете, мы еще не успели закончить эту работу, а в писательскую организацию звонит молодая девушка из Новосибирска, говорит: «Вы знаете, я в Томске проездом, хотела бы посетить могилу Виктора Колупаева». Мы такие: «Опа, мироздание нам помогает!», потому что не успели начать эту работу, а наша карта уже пригодилась. Первое издание – это 2013 год, второе – 2023 год. Вы понимаете, что время идет, люди, к сожалению, уходят. Но пока работаешь со всем этим, внезапно выясняется, что где-то ты сделал ошибки в этом издании: неправильно квартал указал, где-то биографические данные. Если кто-то хочет поработать с этой темой, предпочтительнее именно более позднее издание, потому что опыт нарабатывается. Ходить учатся идучи, как говорили древние.

|

| Томский литературный некрополь. - Томск, 2023 |

Дальше сборник «Путь памяти» – их тоже вышло два. Первый сборник посвящен очередной юбилейной годовщине победы в Великой Отечественной войне, когда писательская организация решила: мы не можем стоять в стороне от такого события. У каждого из нас есть так или иначе размышления об этом событии, кто-то из писательской организации (но, правда, в основном это люди, которые уже ушли) – участники, ну или хотя бы дети войны. И материал набрался очень быстро. Встал вопрос, а как же его разместить-то так, чтобы книжка была целостной? Потому что если просто размещать по алфавиту – извините, это формально, скучно, постоянная разноголосица. Читатель не должен задумываться над структурой книги. Он должен ее читать, проживая то, что там в ней есть. И внезапно возникает идея – по датам рождения. Вот тогда впереди пойдут фронтовики, живые и те, кто уже ушел. Потом право голоса получат дети войны, а завершат книгу те люди, которые к этой войне уже имеют только самое опосредованное значение: у них воевали деды, у них родители из поколения детей войны. И сразу все встало на свои места. Второе издание несколько отличается. Потому что, во-первых, отчасти ушли некоторые тексты писателей, а с другой стороны появилась отдельная часть – это воспоминания людей, которые не пишущие. Как правило, это журналистские материалы, интервью с ветеранами войны, с подлинными участниками событий. При всем сходстве, книги даже оформлены одинаково, есть одна серьезная, на мой взгляд, разница. И честно скажу: я знаю, какое из двух изданий нравится лично мне больше, но у каждого из них есть свои достоинства.

|  | |

| Путь памяти: томские писатели о Великой Отечественной войне. - Томск, 2015 | Путь памяти: письма с фронта и воспоминания участников Великой Отечественной войны. - Томск, 2019 | |

Ну а все остальное – это результат моей деятельности уже в нашем Томском областном краеведческом музее. Я выступаю как куратор проекта «Сибиряки вольные и невольные». Мы собираем судьбы людей, которые жили или живут в городе Томске и Томской области, семейные истории, истории населенных пунктов, многие из которых уже не существуют фактически на карте, но они есть в памяти людей. Долгое время мы ходили просто по людям (как правило, это не пишущие люди, простые жители деревень, достаточно уже все возрастные) и брали интервью. Это на самом деле очень непростая работа, потому что через тебя просто течет время и пространство. И ты переживаешь вместе с этим человеком все истории, а жизнь-то непростая, она никогда не бывает простой. Но иногда времена-то бывают поинтереснее, чем наше. И ты понимаешь, какой груз иногда лежал на героях моего интервью. После некоторых интервью ты просто форменно болеешь. А потом мы поняли: не справимся с этим потоком, если люди сами не начнут рассказывать свои истории. Не надо ловить для каждого отдельного человека рыбу, надо дать ему удочку и научить ей пользоваться. И вот в рамках грантовой политики (в основном это фонд Владимира Потанина и фонд Михаила Прохорова) у нас появляется сначала пособие «Азы генеалогического поиска». Мы читаем лекции, объясняем людям, как искать, потом это все оформляется и становится доступно в интернете. Купить это пособие и на бумаге можно. Но проходит некоторое время, и мы понимаем, что есть ошибки, есть уточнения, есть некоторые вещи, которые ты рассказал бы уже по новой. Второе издание – буквально прошлогоднее.

Вот этот изящный лифлет, фактически конспект («Генеалогический поиск в деталях») – это не только моя работа. Это уже идея Makushin Media lab, с которыми мы тоже очень хорошо сотрудничаем.

|  | |

| Азы генеалогического поиска: методическое пособие. - Томск, 2024 | Генеалогический поиск в деталях: по материалам методического пособия "Азы генеалогического поиска". - Томск, 2019 | |

Здесь у нас появляется еще одно пособие – «Как изучать сельские поселения и некрополи». Откуда они берутся – эти мысли, эти пособия? Да, собственно говоря, из жизни и берутся. Долгое время я, в общем-то, не думала, что это может иметь какую-то ценность для того, чтобы записать. Я просто ездила вместе со своим мужем на велосипеде по Томскому району, Асиновскому, в Кемеровскую область. И вот представьте себе ситуацию, когда вы на велосипеде, вам нужно до конца светового дня доехать желательно живым, поставить палатку, где-то переночевать, а на пути у тебя какая-нибудь очередная жутко интересная деревня. А я же не могу просто так проехать и не зацепиться, не сфотографировать что-то. И я начинаю примерно прикидывать, а где стоят самые старые дома, а где у нас находятся те или иные места. И вдруг прочитываю, что вот если ты проехался по жилой части и зашел на кладбище, ты уже про эту деревню, оказывается, много чего можешь рассказать. Вот одна из моих самых любимых – это белорусская переселенческая деревня Милоновка, 47 километров от города Томска, аккурат между Александровским и Семилужками – что в одну сторону 7 километров по грязи, что в другую – 7 километров по грязи. Деревня, формально в ней один человек. Летом в ней значительно больше людей, потому что те, кто уехал в Томск и Северск, помнят, что здесь их дом. И они на все теплое время приезжают и живут в Милоновке. Ты приезжаешь – и там очень много людей. И очень ухоженные кладбища, кстати. На которых тоже есть свои интересные судьбы. Вот с этого, наверное, момента у меня оформляется какой-то набор правил, которые я использую чисто для себя во время походов. А потом появляется проект «Сибиряки вольные и невольные». Потом появляются волонтеры – это школьники, которых отпускают только на полдня, а им нужно дать основы полевого исследования за это время. Моя задача не сделать из них исследователей. Моя задача – бросить в их души семя интереса к своему семейному прошлому. Вот они сейчас вырастут, будут получать какое угодно образование – скорее всего, никто из них особо не пойдет ни в музейщики, ни на истфак. Но вдруг, годам к 40, когда душа вырастет и созреет, у них появится интерес к своему прошлому, и они вспомнят: «О, а ведь это же было в моем детстве!» И начнут пользоваться тем, что я посоветовала, искать литературу. У нас возникает юбилейный грант в фонде Потанина, и мы оформляем это дело как пособие.

|

| Как изучать сельские поселения и некрополи? Пособие для начинающих. - Томск, 2024 |

Ну и, наконец, мое любимое детище – «Нарым глазами детей». Сами понимаете, когда спрашивают писателя: «Какое у вас произведение самое любимое?» – это как «Какой ребенок самый любимый?» Невозможно это сказать. Кем мы занимаемся больше? Младшим, который наиболее нуждается в твоем содействии. Поэтому «Нарым глазами детей» – это мой младшенький. Идея возникла тоже во время одного из проектов, он назывался «Арт-Острог «SiberiЯ». Опыт кочующей резиденции». А задача была какая? У нас в музее четыре отдела в районах (ну, пять фактически, но пятый появился совсем недавно): Нарым, Колпашево, Подгорное и Асино. В общем-то везде пишут, что Нарым – это депрессивное село. Но мы видим, что люди, которые там живут, любят это место, и что в нем есть жизнь. И в это якобы депрессивное село приезжает очень активная пенсионерка Юлия Валерьяновна Волонсевич, художник-архитектор из Петербурга. Естественно, что она не может не заниматься творчеством, а подобное тянется к подобному. И в очень короткий срок вокруг нее образуется группы из 16 детей, причем младшему 6, старшему 17 лет. Часто это братья и сестры, то есть ходят к ней буквально семьями. И вот эти люди, которые живут в селе, знают его значительно лучше, чем приезжие, и как художники видят его красоту, просто собрались вместе по интересам, на общественных началах. И один из наших сотрудников (это была не я) говорит: «Смотри, у тебя есть рисующие дети. Мы им даже краски купили и так далее – ну так, по мелочи. Представь себе путеводитель, иллюстрированный не фотографиями, а детскими рисунками!» В общем идея сказана, денег нет, грант заканчивается: как всегда, самые хорошие идеи приходят уже под финал. И тут появляется юбилейный грант – идеальная ситуация.

|

| Нарым глазами детей (и не только). - Томск, 2024 |

Я начинаю работу над этим путеводителем. Сначала я иду к этим детям, говорю: «Ребята, давайте вы нарисуете духа-хранителя Нарыма – это может быть дерево, зверь, человек. За одним исключением – пейзажем он быть не может». Сели – нарисовали. Там даже крокодил есть с кровавыми зубами, и чудо-юдо рыба-кит, и медведи, и люди. Причем, и женщины, и мужчины. Я свое видение потом им сказала: для меня Нарым – это такая, в общем-то, женщина-«перевертыш», потому что можно ее видеть как старуху, а можно видеть как молодую женщину. То есть она поворачивается тем профилем, который в данной ситуации для человека более актуален. Потом я говорю: «Ну хорошо, пейзажи Нарима вы и так рисуете. А давайте пейзажи ушедшего Нарыма рисовать!» И они нарисовали!

А потом администрация подключилась. Честь им и хвала, потому что они нашли возможность дать помещение, в котором студия наконец-то могла собираться. И они дали заказ – нарисовать будущее Нарыма. Знаете, вот задача, которая мне показалась бы слишком тяжелой. Ребята справились! В общем, они мне передают папку более чем из 50 работ. И у меня две сверхсложные задачи. Первое – из этих 50 работ отобрать те, которые войдут в буклет, потому что он не резиновый. И второе – текст. Какой текст должен существовать, чтобы мы не соперничали друг с другом, не дисгармонировали, а чтобы этот текст был конгениален рисункам? А я не детский писатель. Я, в общем-то, всю жизнь общалась со взрослыми. И некоторое время ты просто ходишь и думаешь: «Господи, ну вот как это все сделать, чтобы ну хотя бы просто оттенить эти рисунки?» И тут мне попадается книжка Айно Первик «Как работать президентом» – о сложнейших вещах организации в государственной власти рассказывается детям. Я такая: «Оп, а это та самая тональность, которая мне нужна!» Я начинаю просто рассказывать, как в Нарым поехала наша резиденция, почему туда стоит ехать – и как-то вот этот текст начинает выстраиваться с постоянной оглядкой на рисунки. В результате получается то, чем я горжусь. Я далеко не каждым своим текстом горжусь: у меня есть хорошие вещи, у меня есть вещи плохие, у меня есть вещи проходные, но они, наверное, у всех есть. Но, тем не менее, вот этим текстом я реально горжусь, он был для меня сложен и не характерен. Это была работа для писателя, а не для музейного сотрудника.

Одно из основных правил, которым я руководствуюсь при написании любого текста, тем более художественного: если тебе это скучно, значит, другому человеку это тоже не будет интересно. Потому что кто интереснее для тебя, кроме тебя самого? А вообще, чем замечателен мир писателя и мир музейного работника – в первую очередь, мне кажется, это возможностью прожить не только свою жизнь, но еще и много других жизней, примерить на себя ту или иную роль, подумать о том, как бы ты себя вел в этой ситуации.

Иногда меня спрашивают: а зачем вообще нужно писать? Писать не нужно. Потому что или ты испытываешь непреодолимую потребность это сказать, сделать, или не надо мучить себя, бумагу, компьютер и читателя. Если тебе это надо – значит, надо. Если получится так, что это еще и читают – ну, замечательно! Но в первую очередь это нужно не кому-то – это нужно тебе лично.

Обязательно посмотрите полную видеоверсию встречи с Татьяной Назаренко:

Организация интервью: отдел электронной библиотеки ТОУНБ им. А. С. Пушкина, октябрь 2025 года

Видеосъемка, фото: Софья Хрущ

Автор проекта, видеомонтаж: Игорь Брюшинин