Присоединяйтесь

к нам в соцсетях

Евгений Ковалевский: «Весь мой путь – это путь преодолений, рискованных путешествий»

В рамках нашего «Видеолектория» мы встретились с экстремальным путешественником Евгением Ковалевским и попросили его рассказать о кругосветной экспедиции, из которой он недавно вернулся, а также о своих книгах. Полную видеоверсию встречи вы можете посмотреть ниже, а в краткой текстовой версии мы собрали только основные моменты. Итак, слово нашему гостю.

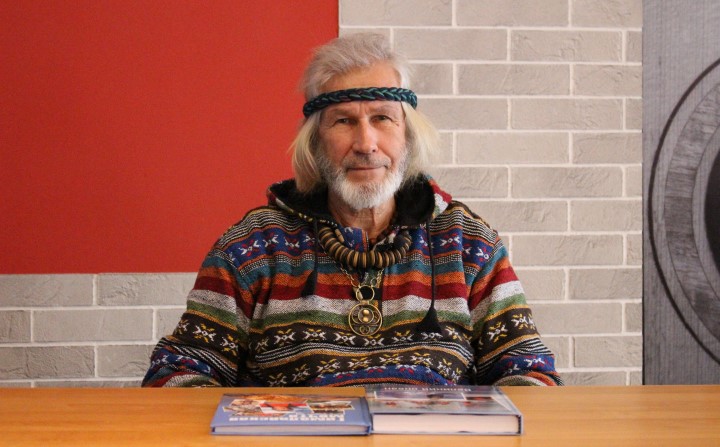

Евгений Ковалевский в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

– Меня зовут Евгений Ковалевский. Родился и живу в Томске. Экстремальный путешественник, ну и иногда я говорю – экстремальный философ.

На сегодняшний момент я путешествую уже 50 лет. Первый поход состоялся в 1974 году. Я учился в Алтайском политехническом университете, и после первого семестра набрали 20 человек, мне было 17 лет, и пошли в Горный Алтай по селам на лыжах. От села к селу давали концерты, мне было интересно. Но я никогда не ходил на лыжах, тем более по горам, мне было трудно. Я сейчас вспоминаю тот поход как очень экстремальный, и поэтому говорю, что в этом году, 2024-м, моей карьере экстремального путешественника исполняется 50 лет. 20 человек шли в день примерно 15-20 и даже 30 километров. Это было ужасно, я был совершенно не готов: у меня очень мерзли руки и ноги. Я постоянно махал руками и ногами, рюкзак был тяжелый, и я там втихушку даже плакал. Ребята это видели и говорили: «Ой, Жене плохо, Жене тяжело, он не дойдет». Мне было стыдно, что я такой вот хиляк. Я хиляком так и остался, просто сейчас понимаю: то, что ты не обладаешь большими габаритами, ростом, мышцами, в самореализации не играет никакой роли. И вообще не важно, как человек выглядит, главное – как выглядит его душа, как проявляются его намерения, способности, возможности.

На сегодняшний момент я определил себя как путешественника, но это произошло не сразу. Очень много чем увлекался. Я уверен, что все люди могут одновременно делать 5-6 дел на хорошем уровне. Я знаю очень много ученых, которые пишут стихи, картины. Например, знаменитый путешественник Конюхов пишет картины интересные, у него много книг – несколько десятков, в том числе книги для детей. Я играл на гитаре, закончил музыкальную школу, писал музыку на фортепиано, потом вернулся в Томск (учебу в школе и институте я провел в Барнауле), поступил в аспирантуру института физики прочности и материаловедения СО РАН, это уже Академия наук была. После окончания Алтайского политехнического я получил специальность «инженер-механик», но однозначно понимаю, что я полный гуманитарий. У меня гуманитарное мышление, способности: я писал стихи, писал маслом картины, очень любил петь песни.

Тот первый поход, когда мне было дико трудно, понравился именно тем, что я прошел, как и все. Это был формат преодоления, который на сегодняшний момент у меня лежит в основе всей моей деятельности, всего моего движения. Сейчас я о себе могу сказать так: занимаюсь познанием планеты через вхождение в дикую природу. Она не адаптирована под человека, поэтому это опасное движение, связанное с риском для жизни. Нужно преодолевать то, что может тебя погубить: дикая природа может ураган послать, землетрясение, дождь с градом, сильный ветер. Она не настроена благостно к человеку, но и негативно тоже не настроена. Она просто такая, какая она есть. Думаю, что человек как явление, которое создал Создатель, тоже должен был бы быть таким нейтрально-позитивным, не негативным. И мой путь, попытка понимания планеты через вхождение в дикую природу – это способ понять, зачем создан на планете Земля человек, какую функцию он несет, участвует ли он в едином законе природы, Вселенной. Инструмент для вхождения в дикую природу – это экстремальные путешествия. Весь мой путь с 1974 по 2024-й год – это путь преодолений, рискованных путешествий.

Определился я в этом понятии «экстремальный путешественник» и, наверное, одновременно «экстремальный философ» в 1998 году. Мне был 41 год, на тот момент я уже был мастером спорта по спортивному туризму, кандидатом наук по физике, защитил диссертацию в Советском Союзе, в Минске, по нанесению плазменных покрытий с ультразвуком. Мне за ночь тогда пришло понимание, что я не ученый, не музыкант, не художник. То есть, конечно, художник внутри себя, но с точки зрения материализации я не художник. С точки зрения самосовершенствования я все-таки путешественник, потому что основную часть времени трачу именно сюда: на походы в горы, по рекам. И раз я путешественник, формат преодоления у меня приоритетный. Преодоление именно себя, не преодоление природы. Как человек может преодолеть природу? Никак. И когда звучат слова: «Я иду покорить эту гору» – нет, ты идешь покорить себя. Гору покорить нельзя, потому что муравей не может покорить мамонта. Что мы на планете Земля? Крошечные существа, которые копошатся. Но нас много, и влияние этих копошащихся существ сегодня значительно, потому что у них в руках такие инструменты, как фабрики, заводы, станки. Я пытаюсь понять: если Создатель создал человека как часть природы, почему это человечество, являясь частью природы, напридумывало кучу способов, как эту природу загубить? Поэтому одна из составляющих моего движения – понять роль человека на планете Земля.

В 1998 году, идя по этому пути, я понял, что следующая территория моего движения должна быть в Гималаях. И почти одновременно я понял, что путешествия, которые я дальше буду совершать, должны быть планетарного уровня. Под планетарным уровнем я понимаю какие-то вещи, равновеликие планете Земля. Например, Северный Полюс, Южный Полюс – вокруг этих полюсов вращается планета, проходит земная ось. Гималайский хребет длиной 1200 километров, а учитывая, что окружность Земли 40000 километров, – это один порядок. Значит, путешествие, выполняемое на склонах главного Гималайского хребта – это тоже планетарный уровень.

На тот момент я уже очень много лет занимался экстремальными сплавами и был готов к самым сложным сплавам в своей жизни. Я убежден, что человек должен саморазвиваться и самосовершенствоваться от момента рождения и до момента смерти непрерывно. Он не может останавливаться на пути своего развития, должен двигаться непрерывно, циклично. Прошло 5-6 лет – обернись и посмотри: ты стал выше, лучше самого себя? Ты стал больше знать и уметь?

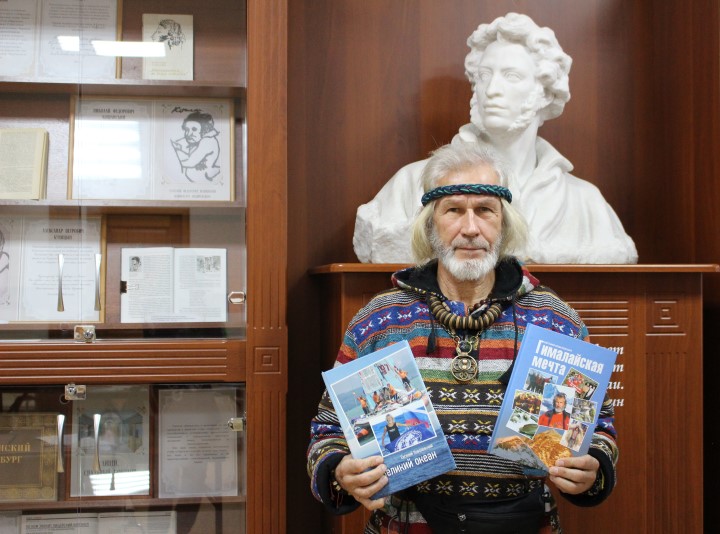

Евгений Ковалевский в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

Когда мы задумали пойти в кругосветную экспедицию, из которой я сейчас вернулся, то основная задача была сделать очередной виток: преодоление себя, вхождение в дикую природу, каковой является мировой океан, и, обернувшись, понять, ты стал лучше или нет? Эта составляющая, самосовершенствование и саморазвитие, – всего лишь половина каждого человека. А вторая половина – все, что ты делаешь, должно приносить пользу людям, животным, планете, своей стране, городу. Все, что говорю, я не в книгах прочитал, к этому пришел сам. Моя главная задача – развиваться в направлении познания планеты через экстремальные экспедиции, а вторая приоритетная миссия – просветительская деятельность для школьников, студентов и взрослых.

6 ноября 2024 года мы завершили кругосветную экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей», она длилась 3,5 года, готовили мы ее несколько лет. Первоначально с этой идеей в Томск приехал Станислав Березкин, новосибирский яхтсмен, и предложил нам с Юлией Калюжной, исполнительным директором томского отделения Русского географического общества, рассмотреть вариант вместе подготовить проект обхода вокруг Земли по пути русских кругосветных мореплавателей XIX века. Станислав взял за основу путешествие Отто Евстафьевича Коцебу, который в XIX веке обошел вокруг планеты и написал очень интересную книгу. Мы с Юлией очень заинтересовались этой идеей, но было ясно, что путешествие будет дорогостоящим, нужно искать деньги. Под идею деньги точно не дадут – нужно писать проект. У Станислава была хорошая идея, но проекта не было. А проект – это программа, задачи, цели, которые могут вызвать интерес у кого-то, кто может поддержать. У нас с Юлей был неплохой опыт в написании грантов. Первые гранты мы писали на создание живых уроков географии. Под «живыми» мы понимали то, что сами едем, смотрим мир и потом создаем контент на основе того, что видели: это могут быть книги, видеоролики, артефакты. Но мы не могли выиграть грант. С идеей к нам Станислав приехал в 2017 году, а еще в 2020-м, три года прошло, мы не выиграли ни одного гранта. Тогда по совету одного из экспертов мы подали грант на «Народную дипломатию», то есть «Дружба народов», поскольку идем в кругосветку через много стран. Мы думали, что пройдем порядка 40 стран и будем рассказывать про Россию, экспедицию, Сибирь. Эту программу мы заложили в грант, и она получила первую поддержку – порядка 8 миллионов. Для того чтобы реализовывать программу народной дипломатии, мы должны были чем-то привлечь внимание иностранцев к себе. Мы придумали идти на надувном судне. На надувных судах никто не ходит вокруг света. Поэтому идея надувного парусного тримарана была привлекательна. Я всегда был первооткрывателем, старался делать то, чего никто не делал. Если ты не можешь пойти первым, ты идешь по пути, который кто-то прошел до тебя, то надо этот путь выполнить лучше, на более высоком уровне. У меня многие десятки лет был слоган: «Либо первый, либо лучший». Если не первый – я вообще не пойду. Если я плохо езжу на лыжах, не буду участвовать в соревнованиях – зачем, я же не первый. Единственное, что мне иногда интересно – пространство информационное, человеческое. Я в 2022 году, уже в рамках этого кругосветного плавания, принял участие в большом марафоне – 19200 человек бежали 21 километр. Я пробежал и даже не устал, хотя до этого никогда не бегал. Мне кажется, что была такая ноосфера – туча побежала. Это туча мыслей, желаний, чувств, позитива из разных стран. В Аргентине проводится этот марафон каждый год. Там не нужно побеждать, ты ни с кем не соревнуешься, но для меня это было открытие. Я впервые открыл для себя, что такое бежать полумарафон.

Мы выиграли грант и 1 июля 2021 года стартовали: я – руководитель экспедиции, Станислав Березкин из Новосибирска стал капитаном нашего судна, Юлия Калюжная – руководитель берегового штаба. Мы подготовили экспедицию, выполнили ее и завершили, я бы сказал, блестяще. Что было в рамках этих 3,5 лет? Шли очень тяжело поначалу, да и в принципе до самого последнего дня, потому что океан не адаптирован под человека: шторма, волны, ветра, холод на юге Америки. Надувное судно, которое нам сделали по заказу, очень плохо себя вело в океане, часто ломалось, в итоге мы много раз вставали на ремонт, упустили сезон, и вместо двух лет у нас кругосветка вылилась в 3,5 года – очень долго. Можно преодолевать трудности месяц, два, три, но на четвертый ты уже думаешь: «Все, сил нет», на пятый ты уже не думаешь, у тебя их просто нет, на шестой теряешь сознание от переутомления, а на восьмой сходишь с ума. Юлия, когда рассказывает про экспедицию, говорит, что мы не могли сдаться и бросить движение, потому что шли по пути великих русских мореплавателей. Крузенштерн, Беллинсгаузен, Коцебу, Головнин, Литке, Лисянский, Лазарев – это наши великие кругосветчики XIX века. Всего в XIX веке весь мир сделал сто экспедиций, а русские кругосветчики совершили 50 из этих 100. То есть половина всех мировых экспедиций – это Россия. Мы не могли уступить. Наши предшественники это все прошли, а им тоже было нелегко, потому что в XIX веке удобств не было. У нас на нашем надувном тримаране не было ни душа, ни туалета, ни воды, чтобы мыться и постираться, как и у моряков XIX века. Хочешь постирать одежду – вот ведро на веревочке: бросил за борт, поднял, в ведре постирал, пот смыл, белье высохло, задубело, потому что вода соленая в океане. Спали вповалку на палубе 20 человек, не раздеваясь: в чем ты целый день паруса тянул, в том, и спишь. Мы себя поставили в подобные же условия, без удобств, чтобы повторить не только путь, но и образ жизни, почувствовать историю нашего морского братства.

Главной целью экспедиции было сохранение исторической памяти, потому что русские моряки открыли очень много островов в Тихом океане, Беллинсгаузен открыл Антарктиду. Все это забыто, имена русские перечеркнуты, сейчас в условиях санкций все, что осталось, дополнительно затирается: например, в Австралии уничтожили музей Миклухо-Маклая. То есть русская история стирается на международных исторических картах. Мы проводили встречи с иностранцами, называлось это народная дипломатия. Проводить встречи было очень легко, потому что как только мы на нашей надувной штуке заходили в порт или лагуну, все бежали посмотреть на удивительную лодку, на которой идут какие-то бородатые мужики. Спрашивали: «Вы откуда?» – «Мы из России, из Сибири» – «Оооо, и куда же вы идете?» – «Мы идем вокруг света» – «Оооо, это невозможно, да как вы можете на этом идти?» – «Хотите – собирайте сообщество морское, мы вам расскажем». Очень много в школах выступали. За 3,5 года мы провели 300 встреч, в которых приняло участие 30000 человек – иностранцев, которые услышали о России, Сибири правду. Потому что СМИ практически всех стран поливают грязью Россию, русских, а мы меняли мнение, отношение не только встречами – экскурсии подходили, и по одному, по два человека, мы со всеми беседовали. Я посчитал, на экскурсиях у нас было не менее 15000 человек за 3,5 года. В итоге 45000 человек лично с нами пообщались, мы раздали им в руки экспедиционные календарики. Это было значимо: 97% людей, которых мы встречали, ничего не знают о России и о русских. И наш вклад, что сегодня не 97% не знают, а 96%. Мир большой, мы рассказали 45-ти тысячам, у них друзья, коллеги, семьи – круг расширился на 150-200 тысяч тех, кто узнал о нашей экспедиции. СМИ очень много писали в каждой стране про нас – это еще сотни тысяч. Некоторые телевизионные новости смотрели по 10 миллионов человек. Например, новость о том, что русский катамаран, на котором было два сибиряка и один француз, подвергся нападению акул и затонул, его спасли у берегов Австралии. Эту новость осветили почти все страны мира: Китай, Япония, Венесуэла, Австралия… Проект народной дипломатии в этой экспедиции выстрелил.

Вторая приоритетная программа, которая родилась в рамках экспедиции, была образовательная – «Уроки из Океана». Юлия Калюжная, будучи географом, готовила контент, привязанный к точке, где мы находимся, и к школьной программе, к великим кругосветчикам XIX века, подсоединяла тысячи российских школ, выбирала активные площадки, кто видит нас и может задавать вопросы, остальные площадки могут задавать вопросы только в чате. Мы с активными площадками напрямую беседуем, все это онлайн – телемосты, как их раньше называли. На сегодняшний момент проект вышел на такой высокий уровень, что участвовали образовательные площадки пятнадцати зарубежных стран. Юлия подключала индийскую и русскую полярные станции в Антарктиде, Арктике. Нам дается задание, мы снимаем на острове Пасхи или где-нибудь в Аргентине, Чили или Австралии об экологии мирового океана либо о загадках какой-то страны. И все это включалось в «Уроки из Океана».

Третья программа – научная. Мы замеряли радиацию, исследовали распространение мусора, тестировали психологическое состояние экипажа. Основной экипаж – два человека: я и Березкин, Юлия с нами была 24 часа на связи. Раз в сутки мы ей отправляли координаты, ветро-волновые условия, состояние экипажа. Юлия связывалась с посольствами, с Русскими домами, прилетала в рамках гранта, а у нас их было три (два на народную дипломатию, один – на создание фильмов и сериалов), мы проводили съемки по заданию телеканала «Моя планета». В итоге в экспедиции было отснято 16 терабайт видеоматериалов, я – основной съемщик. Я любитель, но этот материал устроил телеканал «Моя планета»: они сделали вместо трех оговоренных девять серий по 26 минут под названием «Переплыть океан. История реальной кругосветки». И сказали: «Ваш проект уникальный: мы никогда не берем материалы, снятые не нашими операторами, а в вашем случае взяли». Также мы сделали два фильма «Тримаран на двоих» по 52 минуты. Юлия Калюжная организовала видеогруппу, которая сделала три сериала по 12 серий под общим брендом «Мир глазами русских путешественников». Эти ролики познавательные, и мы хотим их также использовать для географического просвещения россиян.

Насколько сложной была экспедиция с точки зрения преодоления? Архисложной. Я мечтал завершить свою экстремальную карьеру именно путешествием, которое намного сложнее, чем все, что я сделал до сих пор. Все получилось. Мы пять раз погибали со Стасом, два судна потеряли: одно у острова Пасхи (в жестокий шторм разорвало рулевое устройство). Юлия инициировала спасательную операцию, находилась на острове Пасхи, побежала на военную чилийскую базу, нашли судно – панамский сухогруз, который через 12 часов пришел к нам. На гигантских волнах пришлось перепрыгивать на веревочную лестницу, которая свисала с борта. Это было страшно, опасно, можно было упасть в бездну – ночь глубокая. Волны пять метров, нас подбрасывало выше борта восьмиметрового, потому что когда мы взлетали вверх, судно уходило вниз, нас подсасывало под него – мы вообще могли под него уйти. Такой страх был! Тем не менее, мы спаслись, думали, что экспедиции – конец. Для меня бы это была не просто трагедия – обрушилась бы жизнь, потому что я решил, что если сумею пройти эту экспедицию, значит, 50 лет жил не зря. Значит, я выбрал правильный путь самораскрытия. Потому что я мог стать ученым, музыкантом, художником, поэтом. Любой человек может стать кем угодно. И может стать лучшим в мире в данном вопросе, если будет трудиться. Чтобы стать лучшим, нужно хотя бы десять лет трудиться неустанно, каждый день. Как Брюс Ли, например, стал лучшим в мире мастером не просто восточных единоборств, а человеком, который снимал кино и демонстрировал свое искусство. Он тренировался каждый день по шесть часов. Я считаю, что человек, который каждый день посвящает любимому делу шесть часов, может стать лучшим в мире. Я именно так и настроен: если хочу чего-нибудь добиться, этому нужно посвящать несколько часов каждый день. Когда я хотел выучить английский язык, занимался 4 часа в день, и за год я его освоил. Когда я захотел выучить испанский – точно так же, через полгода я уже разговаривал. Если хочешь чего-то добиваться, достигать, ты должен делать. Это тяжелый труд. Когда ты идешь вокруг света, романтики там нет совсем. Молодежь думает: «Ой, как романтично – на яхте пройти, ой как здорово!». Это пот, кровь и слезы. Было очень холодно на юге Америки. Мы от середины Южной Америки шесть месяцев шли при температуре вокруг нуля градусов. А у нас плот открытый и ветер, например, 70 км/ч – воспринимается как -30 градусов. Нас еще обливает водой, вахтенный открыт всем ветрам, отогреться трудно. На мне пять штанов, пять курток, я залазил в два спальника, три одеяла сверху, мерз так, что думал, не пройду этот путь. Прошли. Болезни всякие настигали, потому что Стас не молодой, ему сейчас 56, мне 67. То, что в 25-летнем возрасте легко дается, уже за 60, к 70-ти – сложнее. Но у молодежи другие проблемы – они не умеют терпеть. Думаю, что молодежь до 30 лет не может пройти кругосветку в ограниченном коллективе на непростом судне. Потому что есть такое понятие – замкнутое пространство, возникает ситуация «экспедиционного бешенства»: у тебя от переутомления, сложностей, трудностей, стресса «крышу» сносит.

Сейчас мы создаем в Томске на основе этой кругосветной экспедиции географическое открытое пространство. Наш слоган: «Экспедиция закончилась – экспедиция продолжается». Все выполненные программы и наработанные знания мы хотим передавать детям. Юлия увозила артефакты, которые я покупал во всех странах, чемоданами по 50-60 килограммов. Сейчас у нас порядка 600 килограммов этих артефактов, это все будет представлено в помещении на 100-150 «квадратах». Мы хотим, чтобы дети Томской области, Сибири, России посещали это пространство и получали дополнительные знания о географии мира глазами русских путешественников. Мир в учебнике и мир в интернете совсем не такой, какой он на самом деле. Только придя лично в страну, пожив там, пообщавшись с людьми, ты можешь что-то понять. Главными лекторами будем мы сами, это «изюминка» нашего пространства. То, что мы прошли, потрогали, ножками потопали, отсняли сами, поговорили с людьми – мы и будем передавать детям. И они реагируют очень хорошо. Они видят: учитель где-то прочитал и пересказал или он сам все это попробовал. У нас уже выигран грант президентский, в марте 2025 года мы это пространство откроем. К июлю 2025 года через это пространство уже пройдет 2000 школьников Томской области. Дальше будем продолжать развивать: хотим, чтобы был поток людей, которые интересуются дополнительными знаниями о мире через призму вклада России.

Также в рамках идеи «Мир глазами русских путешественников» мы хотим в следующем году провести международный фестиваль друзей экспедиции. Мы встречали очень много интересных людей – путешественников экстра-класса. У нас все знают путешественника экстра-класса Федора Конюхова. Вот такого же плана есть путешественники почти в каждой стране – все, кто повстречался у нас на пути и с кем мы стали друзьями, а это несколько десятков человек. Эти люди хотят приехать в Сибирь, в Томск. И мы хотим, чтобы этих путешественников увидели дети.

Поскольку мы находимся в библиотеке, меня попросили рассказать о книгах. Я себя писателем не считаю, это дополнение, которое материализует мои интересы как путешественника.

|

| Ковалевский, Е. А. Великий океан. - Томск, 2014 |

В 2012-2013 годах я в составе группы сибиряков пересек Тихий океан, писал ежедневно дневник. Я опубликовал этот дневник и назвал «Великий океан». Книга не слишком адаптирована для детей, это дневник взрослого человека, на тот момент мне было 56 лет. Но она показывает страны и людей, которые в них живут, как они общаются, как они выживают, какие-то интересные аспекты жизни. Например, я с удивлением узнал, что Поль Гоген, знаменитый французский импрессионист, похоронен вовсе не на Таити, а на Хива-Оа, я видел его могилу. Сейчас я узнал, что на острове в Самоа на высоком холме – могила Стивенсона, это человек, который написал знаменитый «Остров сокровищ». Путешествия могут дать все эти факты.

|

| Ковалевский, Е. А. Гималайская мечта. - Томск, 2011 |

А книга «Гималайская мечта» – это дневники моих путешествий по Непалу и Западному Тибету. Где-то с 1998 года я полюбил Гималаи, здесь несколько дневниковых зарисовок о том, как я искал затерянные города в Западном Тибете, статья «Экстремальная философия как путь прозрения» о вхождении в дикую природу – зачем и почему это нужно.

Сейчас я готовлю дневники по новому путешествию, пока не знаю, как это будет называться, может быть, так же, как экспедиция – «По пути русских кругосветных мореплавателей». Там я хочу рассказать про все 32 страны, которые мы прошли, и о своем отношении к океану как к гигантскому, безразмерному, масштабному природному явлению, которое, на мой взгляд, является главным инь-янем планеты Земля. Мы 3,5 года жили на поверхности океана, я попытаюсь найти слова, чтобы описать свои ощущения.

Обязательно посмотрите полную видеоверсию встречи с Евгением Ковалевским:

Организация интервью: отдел электронной библиотеки ТОУНБ им. А. С. Пушкина, декабрь 2024 года

Видеосъемка, фото: Софья Хрущ

Автор проекта, видеомонтаж: Игорь Брюшинин